保羅·哈丁談小說美學:每接近“精確”,就離“美”更近一步

- 更新時間:2018-06-03 18:44來源:網絡作者:@nanncy人氣:5912710

“死前第八天,喬治·華盛頓·克羅斯比開始出現幻覺。客廳的正中央擺著從醫院租來的病床,他躺在上面,盯著天花板,看著密密麻麻的蟲子從他想像的裂縫裏爬進爬出。”

這是保羅·哈丁處女作《修補匠》的開篇,也被稱為“令人上癮”的小說開頭。然而,或許很多人並不知道,高度詩化的語言一度讓此書難覓買家,最終是一家小型獨立出版社決定“一搏”,哈丁拿到一千美元的稿費,想著寫書大抵就是如此。

後面發生的事情出乎所有人的意料,無任何行銷可言的《修補匠》憑藉口碑成了當年普利策獎的黑馬,並最終把獎項收入囊中。

九年過去了,哈丁仍在寫作和教書。他低產,《修補匠》後只有一部長篇《伊濃》問世。他嗜經典,公開宣稱自己不讀1851年以後的小說,惟一的例外開給他的長篇小說工作坊裏的學生。他有著豐富的文學之外的履歷,上世紀九十年代的他曾是樂隊的主創,而今他在閱讀神學,史學的閒暇之餘,調味佐料是物理學和天文學。

近日,我們在美國愛荷華作家工作坊——哈丁的母校——與他聊聊他的創作經歷、小說美學、美國的文學傳統以及其他。

在成為作家前,你是“冷水公寓”樂隊的鼓手。能不能聊聊音樂人的生活?這段經歷有沒有影響你之後的寫作?

哈丁:是這樣的,我其實算是個“半吊子”音樂人。我們不出去做巡迴演出或灌唱片或在紐約和波士頓周邊駐場的時候——這樣的時候居多——我打了很多亂七八糟的零工。我在書店也工作過,那也是亂七八糟的,因為是零售業,不過是段不錯的時光,因為我讀了所有新上架的小說。

我喜歡和樂隊成員們一起打磨新歌。我們不是特別出色的那種,但是給不同的歌找到元素,然後再整合,這個過程讓我著迷。我也喜歡待在錄音室裏,看音響師和製作人擺弄錄音棚,調音台本身就像是樂器。

剛開始巡迴演出很好玩,但慢慢變得很累人。大多數的日子我們都在趕場子,花很多時間把車從一個地方開到下一個地方,一到劇場和俱樂部就開始調音,然後表演,完了就累趴在汽車旅館裏,五到六個人擠在一個房間裏,早上扒開雙眼又要開車上路。到最後都過膩了。不過那段日子也不是一無是處,因為我去了很多小城鎮,不是因為演出我根本不可能去那些地方,我看著那些人過他們的“正常”生活,而在我這樣的外來人看來,他們的生活有鮮明的地域標記,所以我總覺得很奇怪。

音樂影響了我的寫作,這是絕對的。我是個鼓手——所謂“掌管時間的人”。我覺得敘事也是掌管時間,是給予小說人物不同的時間體驗,讓他們不僅存在於哲學意義的時間之中,也存在於日復一日的物理時間之中。我用耳朵寫作,用直覺把握節奏。我拿到一個文本,在我能讀出意思之前,常常能先感受到它的節奏,時間標記和重音。我把《修補匠》尤其看成抒情詩,就像咒語和歌謠。

你是什麼時候起開始介紹自己是“作家”的?第一次這麼稱呼自己的時候有什麼感覺?

哈丁:我對這個身份有一個認同和接受的轉變,很多時候都羞於承認自己是“作家”——我只是在寫東西。我從來沒有想過:喔,我要成為作家,要成為傑出的作家,因為宣稱要成為傑出的作家和真正做到是兩碼事。但如今我接受了這個職業頭銜。說實話,我把寫作當作一種存在方式;或者往深裏說,我寫作,是我生而為人的結果,我探索、審思、描繪人之為人的經驗,去完成那件不可思議的事,即成為“我”。我猜我還是會覺得自己不那麼像“作家”,不過是寫了一些奇怪的故事,僅此而已。

哈丁獲普利策獎作品《修補匠》

你曾談到,你的小說處女作《修補匠》(tinkers),最初靈感來自於你的外公。為什麼想寫他的故事?寫作的過程有沒有改變你對他或對你的家族歷史的理解?

哈丁:說實話,我沒有迫切地想要書寫我外公的故事。他過世之後,有一部分他的人生對我來說像個謎,讓我好奇,所以我才想寫寫那個部分,雖然他的人生並沒有脫離當時社會的常態。寫作也讓我能夠延續和他的對話,借助美學,借助想像。《修補匠》裏的喬治最終擁有了他自己的美學生命,所以說,雖然他是我的外公,可我的外公不是他!我也會想到我的孩子,或許有一天,等他們的孩子和孫輩讀起《修補匠》,會覺得這是屬於他們的《創世記》,是屬於他們的家族史詩。

你也畢業於愛荷華作家工作坊。我比較好奇的是,《修補匠》裏的篇章有沒有經歷過工作坊的點評?你當時得到了怎樣的回饋?

哈丁:《修補匠》最早是個短篇,只有十五頁,也是我用來申請愛荷華MFA的兩個作品之一。我不該再提交到課堂裏的,但是我還是這麼做了,因為我沒有寫新的作品。我當時的老師,如今也是我的朋友,伊莉莎白·麥克萊肯(Elizabeth McCracken)賦予這個作品全新的生命。她讀得很細,熱切地留意每個微妙的細節。她不僅教會我如何寫作,還教會我如何教寫作。我記得我收到的回饋多是說這十五頁的版本太過晦澀。所以,等我畢業後有機會花更多時間在這個小說上,我把它的“裏子”翻到了外頭。我有完整的故事情節——雖然在別人看起來沒什麼情節,我也從不對情節感興趣——所以我就繼續擴展人物,搭建他們生活的多個維度,一點一點地,就好像河岸積沉為平原。

這麼講吧,不會特別誇張的,如果你抽出《修補匠》開頭的五頁,最後的五頁,還有正當中的五頁,那你大概就看到了最初的短篇。藝術是這樣奇異,也是這樣可愛!

幾乎所有讀者都被《修補匠》中獨特的時間處理迷住了。時間在收攏的同時也在膨脹,讓我想起普魯斯特的《追憶似水年華》,但《修補匠》又完全不同。你怎麼會想到這麼寫的?寫作過程中有沒有懷疑過你的處理方式?

哈丁:我從始至終都在自我懷疑,不是懷疑我想如何處理時間,而是想我到底有沒有在做我想做的,還是我只是想炫技,想顯得聰明,好比是在做焰火秀。不過,那也好歹是動力。

小說中的每一處轉折,停留,爆發或加速的時刻都應該自行摸到它們進入文本的路徑。同時,因為這本書的大部分都是意識流,而且是有關回憶的意識流,我用我所認為的“量子”來搭建作品的結構,意識流的本質好比超光速的時間旅行——幾乎看不到明顯的因果關聯,你可以想像此刻的你是個嬰孩,在河邊看你的媽媽抓魚,下一瞬你就成了父親,喂你的兒子吃蝦。我舉的例子有點傻,但你知道我的意思。

普魯斯特這樣的作家確實在我的腦海裏,他們讓語言成為“歷時性”的——就是說,通過語詞的組合,讀者可以在同一時間經歷對全部記憶的理解,而這全部的記憶是動態的,它們變轉形狀,移動,相互交融、分離,等等。威廉·福克納也是我在時間方面的重要導師,此外還有被稱為“魔幻現實主義”的作家們:胡里奧·科塔薩爾、卡洛斯·富恩特斯,對了,還有艾米莉·狄金森,她的詩歌看起來短小緊湊,卻具有塌縮恒星那般的先驗的、形而上的密度。

你曾說,《修補匠》用的不是時間線索,而是“關聯線索”。這樣的小說結構也意味著讀者會在裏面迷路,為此不少作家會特意放置“木樁”讓讀者休息,也讓他們找找方向。我感覺喬治生命的倒數承擔了類似的功能。你會怕你的讀者迷失嗎?你會給他們指路嗎?

哈丁:哈,你完美地解答了你提的問題!是,我很擔心。而且,是,喬治生命的倒數絕對是我有意“設置”的——巧合的是,小說寫了八天的時間,而傳統的歐美落地鐘上滿發條正好能走八天。我想,既然語言提示:“離他死去還有八天;七天;六”,讀者至少有了個預判,他們會回到確定的某個時間,也至少對發生的事情有了譜。這種敘事方式有個適應的過程,但一旦讀者抓到了裏面類似規則的東西,就會發現這些規則作用於小說最深層的含義。

我覺得,只要作品最終能用藝術雙倍、五倍、十倍地酬謝它的讀者,讓他們驚喜、滿足、激發他們對人性深層的洞察,那麼要求讀者更積極地參與到閱讀之中,甚至做一些必要的功課都是無妨的。

有兩件事我一直對我的學生說:一,不要為拙劣的讀者寫作;二,不要為不會喜歡你的小說的人寫作。如果你拿起《修補匠》,讀了封皮和開頭的一兩段,然後你接著往下讀,那是因為你喜歡你讀過的部分。從第一個句子起,書就有了它自己的生命。

處女作就榮膺普利策獎,會不會讓你寫第二部小說倍感壓力?會不會擔心《伊濃》無法複製《修補匠》的成功?

哈丁:我的確感到壓力,而且壓力巨大。但我也想自己不過是普利策獎大舞台上的一個卑微的,暫時的主角。我曾緊張到,比如說,半夜或淩晨四點忽然醒過來,想我能不能寫成《伊濃》?可是,我要麼繼續寫第二本書,要麼就此消失。我想,這兩個選項,還是寫下去更好一些。

我倒不多想《伊濃》能不能複製《修補匠》的成功,雖然我當然希望如此。不過,看了這麼多年書,觀察了這麼久的文壇動向,加上我也賣書,我深知自己需要面對的風險。比方說,一定會有人不喜歡《伊濃》。有人不喜歡是因為覺得只是《修補匠二》,也有人不喜歡是因為這不是《修補匠二》。這些不重要。我要做的是儘量遮罩這些噪音,只去傾聽從《伊濃》的世界內部傳來的聲音。

《伊濃》至少是開篇幾章,讀起來更像傳統的小說——敘事視角清晰,喪女的情節也是人人都能感到共鳴的。你如何決定《伊濃》要這麼寫,而不是用其他方式寫?

哈丁:這個問題有意思,因為你實際上是邊寫邊學的。一開始,因為開頭感覺比較傳統,我試過把它變得——我也不知道是什麼——更具實驗風格之類。但那是我在強擰素材,企圖榨出意思來。然後我發現那本書就是有關敘事者查理的故事,因此或多或少具有一種更傳統的觀察、呈現他生活的模式:比如他對女兒的愛,就是一種大家熟悉的,日常的講述方式。然而,到他女兒意外亡故之後,這種講述方式,這套構成他昔日世界的語言系統,突然就不再適用;對於他所經歷的悲劇,這套話語顯得蒼白,陌生,隔膜。小說剩餘的部分就是在用藝術方式呈現他創建新的話語體系的努力,他渴望述說那個他女兒已永遠離開的世界。這套全新的講述方式又與嗑藥、酗酒賦予他的“浪漫性情”交織在一起,雖然他只是希望借助藥和酒讓自己能面對莫大的痛苦,就好比珀爾修斯擊敗美杜莎時必須使用鏡子,這樣他可以看見她而不至於化作石頭。當然了,這套話語變得越來越像夢魘,滿是新英格蘭地區傳說中的幽靈。我察覺到這也是俄耳浦斯和歐瑞狄柯的故事,是珀耳塞福涅和德墨忒爾的故事——因為無法接受失去摯愛的現實,只能下到冥界把所愛之人找回來。當然裏面還可以看到很多很多其他的故事,至少這是我的期望。

但是,我的確發現第一人稱會導致結構上束手束腳,它難以支撐大容量的長篇敘事。我也發現當小說涉及我們的文化如何看待嗑藥和酗酒的問題時,這就成了全書最扎眼的話題,很多讀者不能或不想看到小說真正的書寫對象:人的生活。當然了,有些問題是我身為藝術家的短板造成的。藝術本身也不是完美的!所以邊寫邊學很好。

還有一個有趣的事情,有讀者問我:為什麼那個叫查理的傢伙不能像個成年人那樣振作起來?嗯,問題是,如果他這樣做,那就沒有小說了!那就像在問(當然是在一個高級很多的層面上):為什麼哈姆雷特不直接報仇?嗯,因為那是戲劇。如果哈姆雷特不經歷痛苦的折磨,那他還是哈姆雷特嗎?如果他不忍受痛苦,直接殺掉波洛涅斯,行使他的繼承權,成為一個典型的記仇的兇殘的國王,那麼整出戲只要兩分鐘就結束了,然後就得請出雜耍演員和馬戲團裏的熊來給觀眾助興。

不管怎麼說,這樣那樣的寫作難題都是《伊濃》需要面對的。這個題材是我想寫的(我有幾個親密的朋友失去了孩子,他們的經歷是觸發我寫作此書的部分原因;在寫的過程中,我還有兩個好友分別失去了他們惟一的孩子),因為命運仍像個謎。任何對幽暗的遮蔽在我眼裏都特別迷人。

你教學生寫作最重要的是要“精確”。何謂“精確”?如何在“抒情”的同時做到“精確”?

哈丁:我猜我在語言上是個理想主義者,或許不切實際。我腦海中有個,比方說,《修補匠》的完美圖景。然後我就盡可能用英語再現出來這個至高理想,雖然落到紙面上的版本不可能完美,經歷了碾壓或炙烤,不是成了灰燼就是有了凹痕。當文學從想像的完美範式跌入語言,它勢必遭受扭曲。好在英語是一門宏偉、開闊、豐富、且柔韌性極強的語言。所以我不斷修改,再改,然後接著改。書裏每一個句子我都改過不下一百遍,我要通過語言的精確接近我理想中的完美。這種努力當然也是美學意義上的。是我把美學的壓力施加到語言上要求精確——我有一個信仰,相信當我每接近“精確”一步,我就更接近“神啟”,接近“美”。

我經過很痛苦的掙扎, 其中一個原因就是我把自己看作抒情作家。甚至“精確”這個詞本身,就和抒情的精神是矛盾的。“精確”像外科手術的要求,像工程師用的。但是,我們需要依靠“精確”以抵達美學的“精密”。因而,你要學著相信你所寫的對象,你的題材。如果你在題材中感知到美和抒情本質,那就意味著美和抒情包孕在其內部。或者說, 早在你留意和觸碰它們之前,它們本身已經是美和抒情的了。這還意味著:不是你——作家——用“你的”寫作引發這些特質;不是你在這些素材上撒了金粉或仙塵,它們就變得抒情了。恰恰相反,這個行為本身就是扭曲,是“不精確”。這裏面不是一組因果關係,不是作家通過寫作“營造出”抒情的效果。是作家對他直覺是美和抒情的東西給予長久、深入、 無私、細緻、熱切的關注,而後找到最佳的方式呈現它們原本的樣子——作家最終會發現,惟一可行的方式就是去精確地描繪它們的真實面目。這就是“看起來像詩”和“詩”之間的差異,是“美的文筆”和“美”之間的差異。最初,這個意識是違背我的直覺,所以我借助信仰的支撐,要求自己必須那樣去寫。是通過大量的訓練我才真正可以那樣寫作並且堅持那樣寫作。這是信仰的回報。這個過程如同神跡,每一次都得到印證。

我必須指出:這種思考方式適用於以人物及人物經歷為核心的寫作語境中,美和抒情很大程度也源於“折射”。比方說,秀麗的風景因為某個人物獨特的視角,獨特的經歷會形成獨特的呈現方式。也就是說,倘若作家處理得足夠精確,這道風景會讓讀者感到很真,也因此感到美。我從不“客觀”地描寫“清澈,冰涼的小溪邊有一排沐浴在金色陽光下的白樺樹”,我寫的是人對這些事物的凝視。在這個意義上,人和風景是共生體。

十九世紀美國文學對人的靈性和精神的探討在當今的美國文壇難覓蹤影(惟一的例外或許就是你和你的老師瑪里琳·魯賓遜)。就你的閱讀經驗而言,你最喜歡美國當代小說的什麼,最不喜歡什麼?

哈丁:哈,我看的惟一的美國當代小說是我的學生寫的!不是因為我是個老學究,而是因為我教一門長篇小說的工作坊課,我們每週要讀完並點評一部完整的長篇書稿,而且我不設字數上限!閱讀量非常大。但學生非常棒,所以我每週讀到的是一部好的甚或傑出的長篇小說的雛形。餘下的閱讀時間我貢獻給非虛構——大量的神學,最近也有很多史學,如約翰·福克斯(John Foxe)大體量的《行為與豐碑》(The Acts and Monuments,譯者按:著名的《殉道史》即此書刪節本),書從英格蘭歷史的開端一直寫到瑪麗女王執政的時期。

回到你的問題,我在學生的作品中看到的是他們願意嘗試新的想法,“厚著臉皮”去寫最俏皮,最大,最美的小說。一般來說,我不喜歡那些總在抱怨白人中產階級生活的作品,那些書本身就成了他們所不滿的粗糙的物質主義的一部分。就像人們說的“甕中捉鱉”,有什麼事能比捉住中產階級的痛腳更簡單?

對美國當代小說的一個常見批評是“太小”了。我們當今的世界這麼宏大,混亂,我們需要“尺寸”相當的小說。你怎麼來看美國當代小說的“尺寸”?

哈丁:喔,這個問題有點難度!小說的“尺寸”應該從裏面往外量。有好多六百頁的長篇可能只有七十五頁重要的,其他都是自我陶醉。“尺寸”當指小說題材的深邃和嚴肅。我喜歡讀大部頭的作品,因為你可以沉浸在裏面,感覺像它成了你的朋友或愛人。如今,《白鯨》對我來說已經不是一本書,而是一個地方,是一個我定期要重訪和小住幾日的美學上和存在論上的居所。我可以在梅爾維爾的作品裏這麼做是因為這本書有六百頁,但更重要的是,每一頁都有一百頁的深度:豐富,厚重,富麗堂皇,慷慨激昂,天才手筆。每一頁都是盛宴。所以,如果你只是把當今時代大眾對“美國夢”或“美國噩夢”的流行看法趕製成幾百頁的書,你仍舊在寫一本小得可憐的書。

或許和後現代思潮的影響有關,另一個當代文學的趨勢是:作家在小說中大膽嘗試各種實驗風格——很多時候是植入視覺藝術。但是我常常感到,這些花哨的形式是為了掩蓋薄弱的故事情節或者為了把一大堆毫不相關的場景串聯起來。在你看來,形式和內容之間理想的關係是怎樣的?如何不為實驗而實驗?

哈丁:哈,我覺得你又出色地解答了你自己的另一個問題!這和個人口味關係很大。既然我們已經聊到個人的審美傾向,那我就談談我自己的喜好。首先,我眼中所有的好作品都是實驗性的。你拿著你的素材做實驗,看看什麼能成,什麼不能成,然後想想為什麼,要怎麼調整。我花大量的時間在我的段落上做實驗,用各種方式把它們合併起來,即興發揮,剪貼拼補,看它們會產生怎樣的口吻,結構和含義?哪里協調,哪里不協調?就好像它們幾乎完全不受我的掌控。我不會在寫作前就決定要採用什麼形式寫作,或者堅持用某一種形式寫作。我是說,有時我的確會琢磨用哪個形式動筆,但我只是用那個形式來給一個剛起步的長篇試水,我完全清楚這不過是個提詞,如果素材足夠好,最終它會從這個構思裏生長出來或者掙脫出去。相反的,固執於一種形式的人,通常在潛意識裏已認定構思本身高過它的實用性和必要性,而且他們也會肢解素材,以便塞入這個形式。這就是所謂“寫作成為了寫作的對象”。

對我來說,寫作是一個謂語——人物,他們的經歷,由事物構成的現象學才是主語。寫作聽命於人物,服務於對人物生活的刻畫(回到了我們之前聊的“精確”的定義)。我經常跟學生講:永遠不要有把故事犧牲掉的自負。我發現,要克服這個問題,就要在修改和編輯的過程裏去掉“你自己”。只要我在作品裏聽見我自己的聲音,我就知道我成了寫作的主語;故事不再是關於我的人物的了,而是我在展現自己的小聰明,在炫耀,在打擊報復,諸如此類。所以,我認為形式應當是寫作的功能,是在過程中發現的,類似物理學家所說的“湧現性(emergent property)”。我很可能用的不是這個概念真正的定義,但是,大概地講,我理解的“湧現性”指系統成形時新產生的特性,是在此之前無法預料的(我覺得這多半跟熱力學有關)。形式產生自文本內部,而不是作家在寫之前自作聰明,自說自話搭建的空中樓閣,然後想著把他的故事和人物搬到這個閣樓裏。

當然,有一些作家能夠這麼寫,還寫得很漂亮!但是,就像你說的,大多數作家是在文本之外玩門面功夫。小說的結構如果變成純粹的裝飾,就成了危樓,要塌的。但這並不是說作家應避免運用實驗風格以幫助自己抵達真實和必要。膚淺的推陳出新也很危險。看呀!這個長篇是從後往前寫的!好像很妙,但是誰在乎呢?

雖然嚴格說起來這兩個不是一回事,但意思相通,美國爵士樂評論家惠特妮·巴利埃特形容好些樂手技巧上極其嫺熟,然而他們精湛的技藝裏沒有靈魂。

“傳統”是美國人不常提的一個詞。工作坊的同學甚至告訴我,當今美國只有高中生還在讀福克納。在你看來,美國的文學傳統是什麼?年輕作家通過閱讀它們又能學到什麼?

哈丁:如今的美國文學非常浩瀚,已經很難說它有單一的傳統了。純就歷史而言,這個傳統或許是從神學家喬納森·愛德華茲(Jonathan Edwards)那批人開始的,喬納森本人也是了不起的作家。或許這看起來有點狹隘,但我所認為的傳統源自於新英格蘭改良新教一直到之後發展出來的先驗論。我把這條脈絡看成一種把人的經驗放在首位的主張。不是從浪漫主義的角度,而是從最深層的智慧、美學、道德、精神等層面竭盡所能探索經驗本身——作為人類的經驗,作為自我的經驗,作為自我的人類的經驗。這引向了後來的各種民主精神和人文主義,讓每個人都擁有自由去經歷他被賦予的人性,不受壓迫,相信每個人的經驗都有其終極意義,等等。這和激進的相對主義不是一回事,也不是讓你隨心所欲的許可。部分的文學和哲學的傳統源於被稱作“我-你”關聯的早期神學觀點。一個人激發,培養,開掘她的自我直到她關心並昇華她人的自我,她人的生活。思索一個人自身的經驗讓她對她人的經驗更敏感,或者說這是探尋的意義所在。共情心很多時候不是天生的衝動,而是依靠持續深入的思索的紀律和習慣建立的,通過思索,人可以有意義地參與到人類的價值並繼續創造價值。這大概是對我腦海中“人文主義”的一個非常簡略的描述。

我想,在美國,也在任何思考能產生實效的地方,就可以說人們不僅物質生活被豐富,精神生活也一樣。在美國,類似的思索和藝術,廣義上的藝術,促發了墮胎權運動,而後是公民權,勞工權,婦女的選舉權,再後是全面減少針對不同族群的歧視和不平等現象。愛默生和梭羅當然是在這個傳統裏寫作和思考的。艾米莉·迪金森,赫爾曼·梅爾維爾,還有之後的福克納。但這個傳統的靈魂難以完整地保存是因為:不管他們有多麼不同的信仰分支或教宗或無論你怎麼稱呼,他們的寫作生髮於《聖經》的文學和世界觀傳統。

假如說現在只有高中生讀福克納,那麼說沒人還在讀《聖經》也不會太過誇張。這本書被裝進了意識形態的妝奩以至於美國人幾乎不可能接近它和經它影響產生的作品。比方說《白鯨》,需要提到的不一定是其世俗傾向,而應是其文學價值本身,不是非得把宗教降格才能把小說、詩歌、音樂和藝術抬高到神聖的位置。不管怎麼說,不知道《聖經》絕對就是文盲。這不是價值評判(但是是我的評判標準!),而是一個純粹基於事實的描述:《聖經》是所謂“西方藝術”的源頭。你不需要喜歡它,但它就在那裏。那些對這個傳統一無所知的人,他們已經和我所描繪的“美國傳統”分離了。

基本上,我愛那些能夠把人類經驗中最神聖,高尚,實質的層面分享給所有人的努力,不管作品中具體反映的是哪個社會階層的生活。你再回想一下福克納筆下的人物,想想看《白鯨》,以實瑪利根本不識字,還有那些把名字簽為“X”的水手,但是梅爾維爾是用國王、先知和天使的語言書寫他們的。我鍾愛威廉·廷代爾(William Tyndale),他是第一個把《聖經》翻譯成現代英語的人,他幾乎是奇跡般地憑一己之力創建了文學性語言的典範,他把我之前提到的美學壓力施加到他的語言上,要求自己既能典雅地傳達《聖經》的淵博,又能清晰曉暢到讓耕田的孩子都能看懂——後者是他自己立下的翻譯目標。他的理想讓我看到了美國傳統中最好的部分:民主精神,雖然民主註定永遠經歷不完美的妥協,受到玷污,貶損,圍攻以及其他。

最後一個問題,現在回頭看處女作《修補匠》,你會希望能對當時的自己說什麼?

哈丁:這個問題簡單,沒有任何想說的。對我來說,寫作不是建築工程,我的意思是我不太在乎效率。是低效率的寫作——即興創作,發現,劃掉,探尋,尋得,尋不得,自我懷疑,再度探索,揭開,展現——產生了藝術。你不能事先打好如意算盤,然後把字打出來。我喜歡的是把語言釋放到紙面上,看哪些意思撞進了這個世界,然後我修改,打磨,潤色,塗掉重寫,這就是我把文字變成藝術品的過程。或許事先知道很多技術性的東西有好處,但我不多想這些,因為你一旦知道了,你需要考慮的寫作層面的困難只會變得更大。不過對所有作家都是如此,這個我可以向你保證,當你知道得越多,你就會感到小說越難寫;但我覺得這是很美妙的事。不管我當初從《修補匠》的寫作中學到了什麼,我一旦開始寫《伊濃》,我就必須從頭學起。這是身為作家的幸運!

來源:搜狐

- 凡本網註明"来源:華發網繁體版的所有作品,版權均屬於華發網繁體版,轉載請必須註明來自華發網繁體版,https://china168.org。違反者本網將追究相關法律責任。

- 本網轉載並註明自其它來源的作品,目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網註明的作品來源,並自負版權等法律責任。

- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。

- 1福建茶鄉——寧德 ▪ 茶香世界

在外國人的眼中,茶就是中國的代名詞之一。中國是茶的故鄉,茶文化博大精深。茶曾為中國帶來過巨大的經濟財富,它使中國走向世界。同樣的,幾千年的歷史變遷,卻改變不了中國人對茶特有的情愫。 茶香氤氳的生活是那樣的有滋有味、富有情趣。難怪,有人說,品茶[詳細]

- 2海外華文媒體西鳳行 | 西鳳酒回到古代叫什么?

【華發網香港繁體版 朱梅仙報道】2023年12月14日,來自美國、加拿大、馬來西亞、埃及、德國、菲律賓、新西蘭、尼日利亞、中國香港、中國澳門等10個國家和地區的15家華文媒體走進位于寶雞鳳翔區的陜西西鳳集團參訪,感受名酒品質和尊貴品味,現場體驗西鳳酒169[詳細]

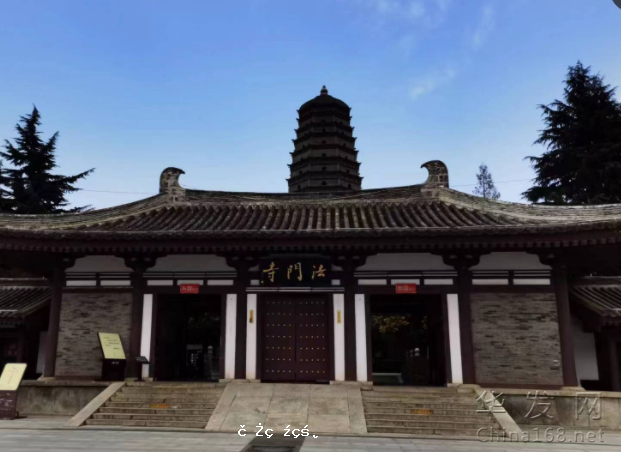

- 3海外華文媒體寶雞行 | 法門寺:地宮一開,便是半個盛唐!

【華發網香港繁體版 朱梅仙報道】2023年12月15日,來自美國、加拿大、馬來西亞、埃及、德國、菲律賓、新西蘭、尼日利亞、中國香港、中國澳門等10個國家和地區的15家華文媒體走進位于陜西省寶雞市扶風縣法門鎮的法門寺,有“關中塔廟之祖”之稱,是中國古代四大[詳細]

- 4海外華文媒體寶雞行 | 周公廟:千年禮樂傳承的中華圣地

【華發網香港繁體版 朱梅仙報道】2023年12月15日,來自美國、加拿大、馬來西亞、埃及、德國、菲律賓、新西蘭、尼日利亞、中國香港、中國澳門等10個國家和地區的15家華文媒體走進寶雞市周公廟風景名勝區,它位于陜西省岐山縣城西北六公里的鳳凰山南麓(鳳凰山為[詳細]

- 5坤家茶丨你是誰的茶,在等哪杯水?

坤家女主說: 茶如人生,我如茶;做一款心無旁騖、簡單,純然的茶。 “結廬在人境,而無車馬喧。問君何能爾,心遠地自偏。”在自己的內心修籬種菊,心中所愛便愈發清晰。 一葉浮沉,坤家時光中的故事都化作了詩篇,流年中的心事都鋪成了畫卷。朝朝暮暮,但求有[詳細]

- 6海外華文媒體寶雞行 | 鳳翔秦公一號大墓 天下第一墓之謎

【華發網香港繁體版 朱梅仙報道】2023年12月14日,來自美國、加拿大、馬來西亞、埃及、德國、菲律賓、新西蘭、尼日利亞、中國香港、中國澳門等10個國家和地區的15家華文媒體走進位于陜西省寶雞市鳳翔縣南指揮村的秦公一號大墓遺址博物館。上世紀80年代,秦公一[詳細]

- 7追夢中華·美好安徽 | 海外華文媒體采訪團走進銅陵博物館,領略銅文化風采

【加拿大華發網繁體版 朱梅仙報道】2023年11月25日上午,由中國僑聯指導,安徽省委宣傳部支持,安徽省僑聯主辦,黃山市僑聯、宣城市僑聯、銅陵市僑聯承辦的“追夢中華·美好安徽”2023海外華文媒體安徽采訪團活動,來自馬來西亞、加拿大、美國、西班牙、尼日利[詳細]

- 8追夢中華·大美新疆|海外華文媒體走進民族樂器村

【加拿大華發網香港繁體版 朱梅仙報道】6月24日,由中國僑聯指導,新疆維吾爾自治區人民政府新聞辦公室、新疆維吾爾自治區歸國華僑聯合會主辦的“追夢中華·大美新疆”2024海外華文媒體新疆采訪行活動,在新疆自治區政協副主席米海爾古麗·阿吉、中國僑聯信息[詳細]

- 9傳奇茶室重生

數年前牛頭角下邨清拆,一度成為全城熱話,大家爭相拍照留念,於1965年開業的興記,也成為朝聖地,最近這老[詳細]

- 10學沖茶不足兩年 滬姑娘奪「金茶王」

■21歲上海姑娘薛美寧勝出成為女茶王。 香港文匯報記者莫雪芝 攝「港式奶茶」是香港餐飲文化標誌之一,更於2014年成為聯合國香港非物質文化遺產。由香港咖啡紅茶協會舉辦的「國際金茶王大賽2017」,昨日雲集全球六個[詳細]

- 11海外華文媒體暨涉僑央媒走進黃山程大位故居和珠算博物館

【華發網香港繁體版 朱梅仙報道】以“追夢中華·美好安徽”為主題的2023海外華文媒體安徽采訪活動于11月22日在黃山正式啓動。中國僑聯信息傳播部部長左志強,黃山市政府黨組成員、副市長張亞強 及12家海外華文媒體、5家涉僑中央媒體記者及相關部門負責同志一起[詳細]

- 12張天福:茶界泰斗,精神永存

去年六月四日,茶界泰斗張天福老先生在福州仙逝,享年一百零八歲。茶界的一顆巨星隕落,茶業界的同仁悲痛萬分。張天福老先生是中國茶文化國際交流協會的榮譽顧問,在張老先生逝世一周年之際,回想他對本會的支持,我們不禁思緒連篇,感慨萬千。 [詳細]

- 和氣生財6/李家超:推廣禮貌服務 提升香港魅力

- 行政長官李家超將赴北京述職

- 吸引力足/寧德時代來港落戶 設國際總部及研發中心

- 免簽生效 到中國經商旅遊更方便

- 特區政府斥美打「法案牌」干預港事務

- 高鐵載客量超越疫前 短途增幅大

- 民進黨處心積慮搞「台獨教育」

- 市區「輕微僭建」 研申報後暫緩執法

- 情牽兩岸/創業台青深耕國漫IP 傳播中華文化

- 施政報告前瞻/設中醫藥專員 建數碼化中藥平台

- 兩岸京劇一脈傳 好戲連「台」見情深

- 投資信心提振 恒指連升六日共千點