《國王的兩個身體》:這個故事與現代國家的真實起源有關

- 更新時間:2018-03-25 16:10來源:網絡作者:@aiman人氣:443759

在英女王伊麗莎白一世執政時期,英國法學家提出了一個奇怪的學說:國王具有兩個身體,一個是脆弱的、有朽的自然身軀,另一個是神秘的、永生的政治軀體。然而在當時,這種想法並不限於法律界人士,從嚴肅的政治思想到大眾的繪畫、戲曲,國王雙身論已是不言自明的前提。

那么,從什么時候開始,國王就有這兩副身軀?它們究竟從何而來?它們如何作用於當時的政治生活?最後,現代民族國家的誕生,是否與這種學說有隱秘的關聯?

二十世紀的一位傳奇學者--康托洛維茨,正是在他的成名作《國王的兩個身體:中世紀政治神學研究》中,引領讀者一同探討上述問題。憑借著淵博學識和過人的學問意識,康托洛維茨向我們展示了國王的身體是如何關聯於王國的政治。

以下是劉小楓教授親自撰寫的導讀文章,講解這部中世紀曆史研究中蘊含著的政治史學與政治哲學問題——這些問題依然、甚至愈演愈烈地困擾著我們。

《國王的兩個身體》為何籍籍無名長達近20年,又為何突然之間走紅,學界不免會出現種種解釋。

法國學界有人給出這樣的解釋:1960年代崛起的年鑒學派勢力太大,《國王的兩個身體》屬於觀念史論著,方法老派,無人問津並不奇怪。德語學界的情形也相差無幾:韋伯的社會學理論影響太大,自1930年代起,就支配著學界的問題意識乃至研究方法,沒誰關心中世紀晚期的觀念史問題。何況,康托洛維茨所談論的國王身體,早已被掃進曆史垃圾堆。

這番解釋固然沒錯,卻未必周全,因為它不能解釋,為何偏偏在1980年代以來,康托洛維茨越來越紅。在筆者看來,《國王的兩個身體》面世後遭遇冷落,實際原因是當時英美學界正在興起一股激進民主思潮,出現了強勢的所謂“思想史的民主化形式”。

在這樣的學術思想氣候中,康托洛維茨談論國王的身體,不僅堪稱老朽,而且政治不正確。劍橋學派史學在1960年代的激進民主運動中登上學術舞台,並在1970年代中後期大顯身手,隨即吸引了廣泛的學界目光。1981年,法國著名思想史家戈歇(MarcelGauchet)連續發表兩篇文章,解讀《國王的兩個身體》,明顯是在借康托洛維茨之作,回應激進民主的政治史學。

戈歇以研究貢斯當和托克維爾聞名學壇,同時也是法國文化思想界抵禦激進思想的中堅人物。他大聲疾呼,拉康、福柯、德里達謀殺了法蘭西文明精神,振聾發聵,我們迄今沒聽見,還以為法國後現代思想會讓中國文明精神發揚光大。

康托洛維茨在1980年代末開始逐漸走紅,未必不可理解為,激進民主的政治史學開始遭遇反彈。畢竟,劍橋學派史學與康托洛維茨史學的研究領域多有重疊,問題意識卻截然對立。

法國大革命兩百周年之際,《國王的兩個身體》的法意德譯本紛紛面世,絕非偶然。法國革命起初建立的是君主立憲政體,這意味著,國家這個身體的“頭型”換了,但“頭”還在。普魯士和奧地利兩個君主國聯手幹預法國政局時,路易十六王後泄露軍事機密,致使普奧聯軍擊潰法軍,攻入法國本土。

1792年7月,立法議會宣佈,國家進入危急狀態;8月,共和黨人發動市民起義,佔領杜伊勒里宮,拘禁國王和王後,宣佈推翻立憲派政權。共和黨人中的溫和派(吉倫特派)掌握政權後,迫使立法會議廢除君主立憲制,改行共和制,共和黨人中的激進派(山嶽派)則還要求處死國王。9月,法國軍隊和各地組織的義勇軍在瓦爾米一役擊潰普奧聯軍,為法蘭西共和國(史稱第一共和)奠立了基礎。

10月,法國軍隊已經將普奧聯軍趕出國境,還間接控制了意大利半島和萊茵河以西。一百年來,法國從未取得過如此勝利。1793年元月21日,國民公會在一片勝利聲中以叛國罪判處國王及王後死刑,路易十六身首分離。隨之,保王黨人與革命黨人爆發激戰,國家即將陷入分裂。

人民主權的國家這個身體可以沒有“頭”嗎?拿破侖鐵腕平定內亂證明,人民的國家作為一個身體,仍然需要有一個強有力的“頭”,否則只會癱倒在地。

共和革命黨人掌控的國民公會以法律程序方式處死國王,從世界史的意義上講,是在確認一百多年前英國共和革命弑君的正當性。按19世紀初的自由主義史學家基佐的說法:法國革命不僅給英國革命“增添了鮮明光彩”,甚至應該說,沒有法國革命,“就無法徹底理解”英國革命。

1649年元月20日,處於內戰狀態中的英格蘭殘餘議會設立法庭,審判國王查理一世。一周後,法庭宣判“查理·斯圖亞特為暴君、叛徒、殺人犯及國家的敵人,應予斬首”。隨後,查理一世在白廳街被當眾斬首。世界曆史上被推翻的王權不計其數,英國的共和革命以法律程序合法地判處國王死刑,有史以來還是第一次。

學習政治史以及政治思想史的人會覺得,這一事件的曆史含義值得深思。激進共和主義者則會通過寫通俗文學式的史書說,這一曆史事件是值得人們“一同分享和欣賞的人權曆史上那個翻天覆地的時代帶來的激動,所有歐洲人對社會階層地位以及‘君權神授’的假設,都被一個概念粉碎,那便是:‘權力應該屬於人民,並由人民的代表去行使’”。

在政治思想史家沃格林看來,英屬美洲殖民地十三州的“獨立”革命,先於法國革命確認英國共和革命的正當性。《獨立宣言》控告英王的法理依據,與英格蘭下議院控告國王的理由如出一轍:國王身上僅有“有限的權力”,其職責是確保人民享有生命、自由和追求幸福等“不可讓渡的權利”;一旦國王的有限權力損害了人民的權利,人民就有權利弑君。

與基佐不同,沃格林還看到,英國革命與美國革命對國王提出指控有一個根本差異:英國的共和革命人士設立高等法院來裁決對國王的指控,美洲殖民地的共和人士則把對英王的指控直接提交“人類的意見”(the opinions of mankind)裁決。

“人類”是誰?“人類”既可等同於自然天地,也可等同於上帝。這一差異表明,英國共和革命之後的一百年裡,基於人民主權的共和理論高歌猛進,佔領了輿論制高點,《獨立宣言》廢黜宗主王權的控告,已經無需再由高等法院之類的人間機關來裁決。

由此來看,法國革命黨人中的溫和派依循法律程序審理對國王的指控,無異於一種曆史倒退。法國國民公會審判路易十六期間,羅伯斯庇爾兩次發表演說,他的觀點讓我們看到,沃格林所言不虛。羅伯斯庇爾向來主張廢除死刑,在他看來,死刑“極端不公正”,“社會無權規定死刑”,何況,死刑有違“自由民族的善良風習”雲雲。既然如此,羅伯斯庇爾為何極力主張處死國王?在他看來,道理很簡單:死刑屬於刑事犯罪,國王路易十六犯的則是叛國和反人民的政治罪,豈可同日而語。

羅伯斯庇爾在國民公會演講時振振有詞地說,將“我們當中因某種惡習或情欲而違反法律的人”判處死刑,極不人道,處死國王則天經地義。

路易不是被告人。你們不是法官;你們是政治家,是國民的代表……從前路易是國王,而現在建立了共和國。單是這句話,就能解決你們所研究的臭名昭著的問題。路易由於自己的罪行被迫退位;路易宣佈法國人民是造反,為了懲罰人民,他呼籲自己同類的暴君使用武力。可是,勝利和人民認定了,叛徒就是路易本人。

由此可見,路易不能受審判,因為他已被定了罪,不然共和國就沒有理由存在。建議不管怎樣也要把路易十六交付審判,意味著倒退到君主立憲的專制制度。這是反革命的思想,因為它使革命本身成了有爭議的問題。……人民審判不同於法庭審判:他們不下判決,他們像閃電一樣予以打擊;他們不裁判國王,他們把國王化為烏有。

羅伯斯庇爾的激進共和主義觀點自有其理:共和國的合法性已經取代了國王的合法性,或者說,人民主權原則已經取代了王權原則。人民主權原則的法理依據,來自人民的“政治美德”,劍橋學派史學張揚的正是這種羅伯斯庇爾式的共和主義美德。20世紀的人們遺忘了這種公民參與式的“政治美德”,讓劍橋諸君深感焦慮。

他們通過政治思想史宣揚“公民共和主義”,積極發掘其直接民主的思想意涵,不外乎要進一步教育人民群眾:共和國作為人民的身體不應該再有“國王”這個“頭”。由此可以理解,劍橋學派史學為何特別關注兩個曆史時期的政治思想。首先是文藝複興時期至英國共和革命之前的反王權論,按照這種理論,君王無不是“暴君”。

其次是在“1649年弑君和英國正式宣佈為‘共和國和自由國家’之後”的革命時期,發展起來的共和派自由國家論,據斯金納說,這種“古典共和主義”的人民主權論,經斯賓諾莎和盧梭的發展,直接影響了美國的獨立革命。

劍橋學派史學致力於給人們灌輸激進共和主義的思想譜系,康托洛維茨的《國王的兩個身體》展示了另一種共和主義思想,難免會影響劍橋史學的宣傳效力。不過,這本書並非面向知識大眾說話,因為,它促使還願意獨立思考的少數人思考所謂“政治神學”問題,知識大眾不會思考這類問題。

康托洛維茨讓人們看到,15世紀的英格蘭法學家們關於王權的描述,無不採用基督教神學詞彙,這表明當時的王權論是一種“王權神學”,盡管它論證的是世俗君主的權力。康托洛維茨由此展開史學追溯,力圖展示這種所謂的“國王—基督論”(Kings-Christology)並非英格蘭法學家們的發明,而是12至13世紀在歐洲大陸已經非常流行的“王權神學”的延續。

對觀劍橋學派和康托洛維茨講的近代歐洲思想史故事,人們會發現,盡管兩者所關注的史學對象涉及相同的曆史事件,但著眼點截然不同,甚至對同一個曆史人物的看法,也截然不同。舉例來說,《國王的兩個身體》提到的第一個史學例證,是15世紀的英格蘭法律人福特斯庫(JohnFortescue,1395-1477),在波考克的《馬基雅維利時刻》中,此人同樣是第一個史學例證,但卻是反面人物。

相同的史例,在不同的政治思想史家手裡,會引出完全不同的思想史問題。因此,我們值得關注,史家用史料來說明什么,而非僅僅看,他們用了什么史料,或用了多少史料。通過分析都鐸王朝時期法律家們的王權論修辭,康托洛維茨以大量曆史文獻表明,當時關於王權的流行觀念、思想潮流和政治習語,無不帶有基督教神學語彙的印記:

令人震驚的是,英國法學家(主要在無意識而非有意識的情況下)將當時的神學定義用於界定王權性質時所體現出來的忠實程度。就其本身而言,將各種定義從一個領域轉移到另一個領域,從神學轉到法律,倒絲毫不令人驚奇,甚至都不值得注意。對等交換的方法——運用神學概念對國家作定義——已經運用了數個世紀,就好像反過來的情形,在基督教發展早期,羅馬帝國的政治詞彙和帝國的禮儀被用於滿足教會的需要。(《兩個身體》,頁19)

都鐸王朝的法律家們搞的《王權至尊法案》(Act ofSupremacy),自覺挪用界定教宗權力的概念來支持國王的權力,有可能是一時的政治修辭手段,但法學家將教會論詞彙用於世俗目的,則肯定是一種思想習慣。康托洛維茨由此提出,他的史學要嘗試一種曆史的“憲制語義學”(constitutionalsemantics)研究。

劍橋學派也主張,政治思想史應該是一種基於曆史語境的“曆史語義學”(historicalsemantics),要求思想史關注流行觀念、思想潮流和獨特習語,並以此為由,抨擊“觀念史”式的政治思想史。

由此看來,1980年代以來,歐洲學界不斷有人炒作康托洛維茨,很可能意在打擊劍橋學派的自以為是:劍橋諸君所謂的思想史方法論創新,康托洛維茨早在10年前就出色地踐行過了。

康托洛維茨與劍橋學派都關注流行觀念、思想潮流和獨特習語——康托洛維茨甚至關注圖像、紋章、建築裝飾等形象語言,著眼點卻截然相反:劍橋學派關注基於人民主權的反王權論,康托洛維茨關注基於人民主權的王權論。我們的腦筋會一時轉不過彎:主張人民主權必然反王權,怎么可能會有人民主權的王權論一說?

在《國王的兩個身體》第二章,康托洛維茨以莎士比亞的英國曆史劇中的國王形象為例,進一步加強自己的論點。莎士比亞筆下的亨利五世和查理二世明顯具有雙重本性,可見,“國王二體的比喻”即國王有兩個身體的比喻,在當時乃是人們對國王的常識性理解,而且在日常生活中具有多重含義(《兩個身體》,頁30)。

在斯金納和波考克的政治思想史中,莎士比亞的曆史劇沒有其應有的位置。原因很簡單,莎士比亞的曆史劇幾乎無不是王者主題,他們從中找不到自己所需要的東西。一個學人從曆史上看到什么,以及看重什么,取決於他的個體精神品質及其眼界。我們若學習政治思想史,必須關注史家的個體精神品質,及其政治觀念取向,而非被其旁征博引的史料俘獲。否則,我們的政治思考不會有長進。

因此值得提出這樣的問題:康托洛維茨與劍橋學派的史學問題意識差異,意味著什么?

通過分析15至16世紀的法律文獻語言和戲劇文學語言中所反映的“國王二體”觀念,康托洛維茨引出了其“憲制語義學”的核心觀點:政制觀念是一種人為的“擬制”(fiction),即憑靠特殊言辭來建構的政制正當性。那么,康托洛維茨的“憲制語義學”關注“國王的兩個身體”,究竟想要告訴人們什么呢?

在第二章結尾時,康托洛維茨明確說,他要引人思考:既然國王觀念作為“擬制”有兩個身體,即國王的人身和他所代表的作為人民的政治體,那么,國王的人身被送上了斷頭台,不等於作為政治體的國王即人民共同體或國家也隨之被執行死刑。這意味著,作為政治體的國王身體不會死。盡管如此,自然人身的國王死了,作為政治體的國王身體必然會身受影響。

國王二體的擬制不可與後續的事件隔離開來觀察,亦即議會成功地審判“查理·斯圖亞特,被認可為英格蘭國王,因而受托享有有限的權力”,定了他叛國罪,最終單單處決了國王的自然之體,而沒有嚴重影響、或對國王的政治之體造成不可彌補的傷害——這與1793年法國發生的事件形成了對比。(《兩個身體》,頁25)

弑君“對國王的政治之體造成不可彌補的傷害”,這話在今天的人們看來,即便不刺眼,也不會順眼。更讓人感覺不順眼的是,康托洛維茨用布朗法官的說法來結束第二章:

國王是不斷存續的名號,作為人民的頭和管治者(按法律的推定)會永遠存續,只要人民繼續存在……;在這個名號中,國王永遠不死。(《兩個身體》,頁25)

康托洛維茨的言辭無異於在質疑英國革命—美國革命—法國革命以來逐漸流行的一種共和觀念:真正的共和政體不會有,也不應該有“人民的頭和管治者”——不應該再有任何意義上的“國王”。公民直接參政,並施行自治的直接民主,才是真共和。

康托洛維茨絕非反民主或反共和分子。作為史學家,康托洛維茨當然知道,曆史不可預設,也不可逆轉。在共和革命已經席卷全球的20世紀,他無意為已被執行死刑的國王招魂。康托洛維茨不過要提醒世人:國王的自然身體死了,作為政治身體的國王並沒有死,即國王曾經擁有的另一個身體——作為人民的國體——並沒有死。

“國王二體”比喻的要害是:國王是作為“國族”(nation)的人民這個政治體的“頭”,弑君之後,人民政治體這個身體是否可能——遑論應該——沒有自己的“頭”:沒有“頭”的共和國身體意味著什么呢?

顯然,這一問題意識已經不屬於史學,而屬於政治哲學。按傳統說法,人民是原上草,國王是“草上風”。如果人民政治體這個身體沒有自己的“頭”,那么,這個政治體也就不會有道德精神的等級秩序權威。反之,如果民主政治人主張,人民政治體不應該有“頭”,那么,他們必然會主張,人人在道德上平等,沒有德性上的差異。公民的首要“美德”是直接參政,要實現這種“美德”,首先必須拆毀任何形式的價值或精神等級秩序。

不過,對於老派的中世紀學者而言,僅僅憑借一個含混的象征化表述就能駕馭時段跨度巨大、材料類型眾多的一段曆史,的確是讓人心生疑慮的。斯莫利之所以說《國王的兩個身體》是“一頓只有果醬沒有面包的晚餐”,部分的原因就在於她認為,沒有現實政治相佐佑,僅憑“國王的兩個身體”的隱喻完全沒辦法撐起這部書裡所有的材料;同樣,康托爾之所以懷疑康托洛維茨莎士比亞研究的價值,之所以建議康托洛維茨將筆力放在國王和議會之間實際的鬥爭話語上,也同樣是因為,在他看來,即便我們承認,國王的兩個身體的觀念紮根於教會和神學的原則裡,但無論如何也應當與英格蘭的現實政治有關,而在《國王的兩個身體》裡恰恰看不到任何現實政治的要素。我相信,斯莫利和康托爾的意見一定都受到薩瑟恩更早的一篇書評的影響,薩瑟恩提供了對《國王的兩個身體》最初也是最為基本的懷疑,在他看來,康托洛維茨毋寧是將象征置於現實之前,而且似乎假設了一個人類完全沉浸於其中的幽暗的象征世界,在這裡,如果沒有象征,人們既不能把握政治現實,也無法表達他們實際的政治野心。正是基於此,薩瑟恩才有暗夜裡行路之喻,意指康托洛維茨此書固然像暗夜裡行路那樣給人留下極為深刻的印象,但絕非曆史的本來面目。

事實上,更晚近一些的四十周年紀念文集裡對康托洛維茨的責難一文,還是與前述批評如出一轍。此文也還是認為康托洛維茨刻意選擇文本、抽離語境以適應他的論證,幾乎不涉及其討論文本的政治社會條件,因此,在他看來,《國王的兩個身體》從根本上說只是一種去語境化的研究,“不應被視作曆史研究的典范”。

說《國王的兩個身體》是去語境化的研究,乃至於說康托洛維茨的研究與劍橋學派的旨趣大相徑庭,大體上是可以成立的。康托洛維茨的確從中世紀盛期到現代早期五百餘年的曆史中選擇了若幹跳躍的曆史階段,他其實並不想去論證這若幹環節的來龍去脈和因果聯系。康托洛維茨本人並不關心,伊麗莎白時期的法學家是否借用了福蒂斯丘的理論,或者布萊克頓是否讀過諾曼無名氏的著作;而且,此書中的論證推演也完全沒有借用直接的因果聯系,比如第三章康托洛維茨的筆觸之所以由弗里德里希二世的西西里轉向同時期布萊克頓的英格蘭,其實並非建立在同時期兩地間頻繁的外交和政治交往之上(盡管康托洛維茨有文專論弗里德里希二世的大臣在英格蘭的經曆,但此處卻非常克制地拒絕了以此作為立論根據的誘惑)。在所有的曆史關聯裡,對康托洛維茨來說,很可能最不重要的恰恰就是直接的因果性聯系。

很難為康托洛維茨的研究找到一種明確的方法論定位,頗有些學者認為,康托洛維茨的方法接近於後世的“身體話語分析”“文本考古學”“新曆史主義”,乃至於科澤勒克式的概念史研究。所有這些後設的定位,我覺得都未必那么恰當。不錯,《國王的兩個身體》偶然闖入了福柯的視野,的確是這部著述成名的意外因素之一。但身體這個詞在康托洛維茨那裡僅僅活在隱喻和象征的世界裡,既不見肉也不見血,他的身體概念只是一種象征化的表述,和今天文化史裡的“身體史”分支完全不是一碼事。因此,與其說這部書的關鍵詞是身體,還不如說是身體的象征化表述。而這種象征化表述與後世的“話語分析”或“文本考古學”究竟有幾分關係,也是十分可疑的。

事實上,康托洛維茨本人偶爾倒是使用過一個方法論用語——憲政語義學(constitutionalsemantic)。這個比較罕見的詞彙或許能比較好地體現康托洛維茨的方法論特征。在憲政問題上,與其說康托洛維茨關心的是老派的、偏於政治史取向的憲政史問題,還不如說其關心的是憲政的語義學問題。但這種語義學絕非是分析意義上的語義學,康托洛維茨完全不想讓布萊克頓的“國王在法律之上”與“國王在法律之下”如何在分析的語法中更加清晰而無矛盾地呈現,相反,從布萊克頓問題的學術史來看,康托洛維茨毋寧是刻意強化了其矛盾性,以適應全書中一以貫之的如“正義之父與正義之子”“法律之上與法律之下”“大寫的國王與小寫的國王”等悖謬式表述。

或許應當說,僅就憲政問題而論,康托洛維茨的憲政語義學方法探究的只是使憲政得以可能的符號性的、觀念性的、禮儀性的和語言性的條件。康托洛維茨並不想得出與老派的憲政史研究學者類似的結論,如果你認為可以從《國王的兩個身體》裡得出,何以惟獨在英國革命才出現了大寫的國王與小寫的國王之間的鬥爭,你恐怕一定會失望而歸。麥基文、梅特蘭那一代人對憲政與法律擬制之間關係的闡釋,從未曾離開對其現實政治關係的分析,而康托洛維茨稱“國王的兩個身體”為“擬制”(fiction),卻並沒有明確說明,他所討論的究竟是法律擬制(legalfiction)還是文學性的虛構(literaryfiction),大體上研究者認為,他其實刻意模糊這兩個原本相隔萬里、僅有字面關聯的用語,更有甚者,康托洛維茨還刻意引入了一個惟名論概念“理智的擬制”(fictionesintellectuals),進一步暗示fiction一詞與形而上真實的曖昧聯系。這一點是麥基文和梅特蘭那一輩的憲政學者萬萬不曾想到的。

老派的憲政史研究之所以不再受到歡迎,並不僅僅因為在經驗層面他們忽略了國家問題和憲政問題的相關性,學界整體風氣的流轉肯定是其中不可忽視的一個因素。“國王的兩個身體”當然不可能是一個純粹的憲政主義概念,同樣也不可能是一個純粹的絕對主義概念,絕對主義和憲政主義之間的界限在此書中也許會令人失望地模糊,但真正讓康托洛維茨成為一個先行者的原因肯定不在於此。康托洛維茨之所以不同於此前的老派憲政史研究,從根本上說,恰恰在於他採取了實證史學家不能接受的、忽視現實政治語境的研究方法,因為這本書實際上是在最具克里斯瑪意味的地方、在國王的榮耀裡尋找現代國家和現代憲政共同的起源秘密。

另一方面,康托洛維茨之所以成為勒福、古謝、阿甘本乃至於布爾迪厄不斷回溯的理論源頭,也並非是由於他在純粹政治理論方面早早洞察到了所謂權力的象征性維度。康托洛維茨並沒有多么敏感的曆史方法論的自覺意識,如果說康托洛維茨有什么超出同時期中世紀史學家的視野,那么毫無疑問還應當是他講述的中世紀政治神學的故事。如果這部書分析的僅僅是教會與國家之間的交互影響史,那么此前若幹學者的研究已經足夠出色了,但是,康托洛維茨在此書中描述的“教會與國家之間無盡的交織狀態”,最終導向的卻是一個實證史學家殊難理解的、幾乎近於惟名論的擬制概念。

而或許正是在這個意義上,《國王的兩個身體》更容易為我們這個惟名論時代而接受。康托洛維茨極具技巧性地一面將法律擬制與文學虛構相勾連,一面轉而斷言擬制未必皆虛空、未必不真實,其實正是我們這個惟名論時代的學術話語裡最為常見的闡釋象征性權力的路徑。如果再次借用康托洛維茨的隱喻,這就好比,已然在現實中一睹信天翁的命運,卻斷言曾經存在過所謂的“不死鳥”。

當然,這終究是一個吊詭。按照康托洛維茨講述的故事模型推演下去,在我們的這個世界裡,一個弑君者如果要真正殺掉端坐在王位上的國王,就必須同時讓國王的兩個身體全都歸於寂滅。但是,如何殺掉一個象征性的身體?誰又能夠殺死一個不存在的擬制物?殺死那只“不死鳥”,難道不是一個更加荒誕不經的故事?再進一步,如果你無法把它真正殺死,那么它是否一定會換一種形式重新回來?因此,我並不認為,這個故事與現代國家的真實起源有關,從根本上說,這毋寧揭示的是我們身處的這個極端惟名論時代的困境。

根據澎湃新聞、鳳凰文化等採編【版權所有,文章觀點不代表華發網官方立場】

- 凡本網註明"来源:華發網繁體版的所有作品,版權均屬於華發網繁體版,轉載請必須註明來自華發網繁體版,https://china168.org。違反者本網將追究相關法律責任。

- 本網轉載並註明自其它來源的作品,目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網註明的作品來源,並自負版權等法律責任。

- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。

- 1追夢中華·美好安徽 | 海外華文媒體采訪團走進銅陵博物館,領略銅文化風采

【加拿大華發網繁體版 朱梅仙報道】2023年11月25日上午,由中國僑聯指導,安徽省委宣傳部支持,安徽省僑聯主辦,黃山市僑聯、宣城市僑聯、銅陵市僑聯承辦的“追夢中華·美好安徽”2023海外華文媒體安徽采訪團活動,來自馬來西亞、加拿大、美國、西班牙、尼日利[詳細]

- 2中國情厚 日遺孤難忘

對於祖籍東北的我而言,日本是剪不斷、理還亂的一團麻。生於斯長於斯的瀋陽,正是九.一八事變的爆發地,亦即日本侵華戰爭的肇始地。彼時,日本軍國主義蓄意製造事端,炸毀柳條湖一段南滿鐵路路軌,嫁禍中國軍隊,藉此炮轟北大營,次日侵佔瀋陽。及後,在不到[詳細]

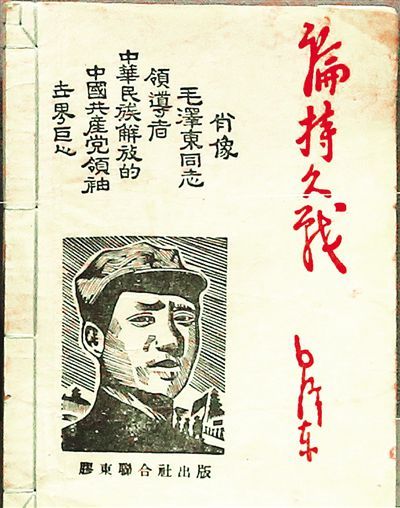

- 3毛澤東寫了本書,蔣介石看後渾身發抖,下令高級將領,人手一冊

抗日戰爭全面爆發後,日寇憑借先進的武器裝備猖狂的攻打城市,掠奪土地。而國民黨軍隊在軍事上嚴重失利,喪失失地,節節敗退。北平、天津、南京等大城市相繼失陷後,國民黨統治集團內部傳出了“武器不如人,戰必敗”“抵抗必亡”“再戰必亡”“亡國論”等悲觀[詳細]

- 4張居正跟高拱打架,勝者葬送了一個國家

四百九十三年前的5月24日,湖北江陵縣張文明家的長子呱呱墜地,起名張白圭。此時千里之外的河南新鄭,12歲的高拱正在發奮苦讀,準備未來的一連串考試。而萬里之外的歐洲,葡萄牙航海家麥哲倫率領船隊進行的首次環球航行,剛剛結束三年。[詳細]

- 5古代看起來體面, 實則窩囊的職業: 為皇帝當替死鬼, 給公主當玩物

在中國古代的小說中,有一種非常常見的模式,就是一位貧寒的讀書人,在經過自己不懈的努力之後,成功考取功名,高中狀元,然後得到了皇家的賞識,一舉成為駙馬,從此躋身皇室之中,榮華富貴享受不盡,仕途順風順水。[詳細]

- 6成吉思汗為什麽一生沒有叛將?原因其實很簡單

成吉思汗是歷史上最有名的軍事家,戰略家,政治家之一,他戎馬一生,帶領蒙古鐵騎政府了半個亞洲,而且還達到歐洲的多瑙河,為建立大元帝國打下了堅實的基礎,與很多開創者不同,成吉思汗不管實在成功還是失敗的時候,沒有一個將領投降,也沒有一個將領叛亂。[詳細]

- 7岡村寧次結局:晚年淒涼,至親紛紛先逝孤獨終老

岡村寧次共2個孩子,長子岡村忠正,次子岡村武正,兩個兒子都先他死去,所以他的晚年很淒涼。 老大忠正是岡村在陸軍大學時期,與發妻星野理枝所生,1911年結婚,翌年得子。1926年理枝死後,這個孩子就一直由奶奶在日本照看撫養。 [詳細]

- 8抗美援朝一戰,林彪獻計給毛主席,毛主席說了十個字,擲地有聲!

原是朝鮮半島上的朝鮮與韓國之間的民族內戰,後美國、中國等分別支持朝韓雙方的多個國家不同程度地捲入這場戰爭。1950年10月,在朝鮮戰爭爆發時,在以美國為首的聯合軍的全面攻勢下,朝鮮人民軍節節敗退,最終只能是跑來中國尋求幫助。[詳細]

- 9唐朝詩人的讀書生活:喜歡在山林或寺廟中讀書

在唐代,學子們入仕以前,一般都過著艱苦的讀書生活。正所謂“三更燈火五更雞,正是男兒讀書時。黑發不知勤學早,白首方悔讀書遲”(顏真卿《勸學詩》)。修身、齊家、治國、平天下,立功、立德、立言,這樣的觀念在唐代是很正統的。當時的書生都是自幼拜師求學[詳細]

- 10毛澤東為何重林彪輕劉伯承?四野殲滅百萬蔣軍

劉伯承,第二野戰軍的代表,軍事生涯僅次於朱德。有人認為他在軍事指揮和學術上都有很高的成就,甚至比林彪還高出許多,稱他為現代“孫武”、“軍神”。白崇喜也稱他是“共軍第壹號悍將”,但毛澤東卻對他別有看法,為何?其實,如果熟知黨史軍史的話,就不難[詳細]

- 11蔣介石去世後張學良送的挽聯上寫了哪16個字?

1975年4月5日,蔣介石因突發心臟病,病逝於台北陽明山官邸,時年88歲。四天後,一位老人前來吊唁,宋美齡特意安排秘書將他引至蔣介石的遺體前,做最後的道別。只見這位老者俯下身去,輕輕地撫摸著水晶棺。他的手指微微顫抖,神情凝重。他就是同楊虎城將軍一起[詳細]

- 12毛人鳳為何娶靠“色相”來工作的女諜為妻?

毛人鳳娶的女間諜是戴笠送給他的,而且是戴笠的玩物,看來分析毛人鳳就必須要先談戴笠了。[詳細]

- 和氣生財6/李家超:推廣禮貌服務 提升香港魅力

- 行政長官李家超將赴北京述職

- 吸引力足/寧德時代來港落戶 設國際總部及研發中心

- 免簽生效 到中國經商旅遊更方便

- 特區政府斥美打「法案牌」干預港事務

- 高鐵載客量超越疫前 短途增幅大

- 民進黨處心積慮搞「台獨教育」

- 市區「輕微僭建」 研申報後暫緩執法

- 情牽兩岸/創業台青深耕國漫IP 傳播中華文化

- 施政報告前瞻/設中醫藥專員 建數碼化中藥平台

- 兩岸京劇一脈傳 好戲連「台」見情深

- 投資信心提振 恒指連升六日共千點